世界に眠る金はどれほど?埋蔵量・保管状況・流通のすべてを探る

なぜ人類は金に魅了され続けるのか

金は人類史最古の貴金属のひとつともいわれ、その美しい光沢と錆びにくさ、希少性から、古くは装飾品や貨幣として重用されてきました。文明の発祥地とされる古代メソポタミアやエジプトにおいてはすでに金が採掘され、宝飾や宗教儀式に用いられていたという記録も残っています。さらに、金は高度な文明が栄えたインカ帝国やマヤ文明などでも神聖視され、「太陽の象徴」と考えられました。

こうした歴史的経緯から、金は単なる金属を超えた価値を持つ存在として、さまざまな文化圏で神話や伝説にも登場します。現代においても、中央銀行の外貨準備や投資資産などとして財産の保全手段として機能する一方、宝飾品の素材としても根強い需要があります。つまり金は長きにわたって世界経済と人々の生活を支える基礎的な資産のひとつなのです。

世界の金の埋蔵量:探査が進むほど減っていく「未発掘の宝」

現在、地球上に存在すると推定される金の埋蔵量は、実は想像よりも少ないとされています。調査機関や各国の地質調査による推定値は多少の誤差を伴いますが、あと数万トン程度しか地球上で経済的に採算の合う形で採掘可能な金は残されていない、という見方が一般的です。

主な国際的な調査レポートによると、現在まだ地中に眠っていると推定される金の量は約5万〜6万トン程度ともいわれています。

金鉱山の開発は、立地条件や資源量だけでなく、採掘のための技術や資金、環境保護の観点なども大きく影響します。つまり、地球上に金があったとしても、実際に「掘り出せる」かどうかは別問題なのです。

一方、科学の進歩によって海底資源や極地など、従来は手を付けにくかったエリアの探査が進むにつれ、新たな金鉱床が発見される場合もあります。ただし、地球全体の埋蔵量が劇的に増えるわけではなく、投資や需要が拡大すれば、相対的にそのレア度は損なわれにくいと考えられます。

さらに近年では、宇宙空間にも莫大な鉱物資源が眠っているという話も注目を集めています。小惑星から金を含む貴金属を採掘しようという壮大なプロジェクトも存在しますが、商業ベースでの本格的な採掘はまだ遠い未来の可能性が高いです。仮にそうした宇宙採掘が成功し、大量の金が地球に持ち込まれれば、金の希少価値が大きく変わることは想像に難くありません。しかし今のところは、宇宙開発のコストと技術的ハードルが非常に高いため、現実的な選択肢とは言いがたいのが現状です。

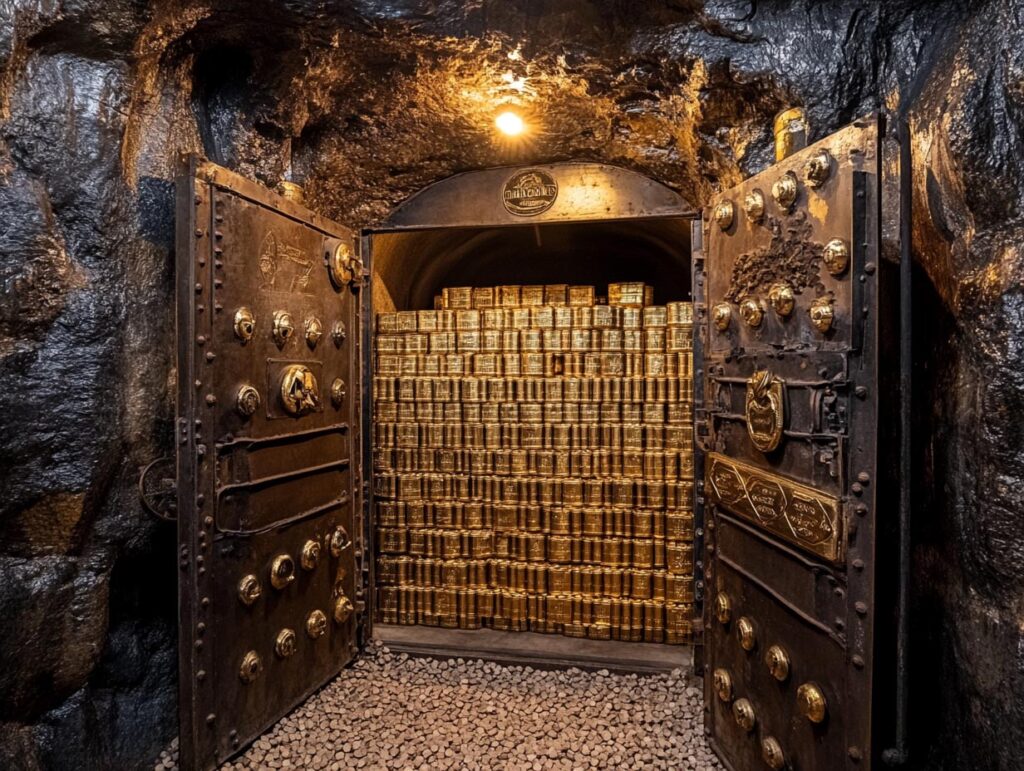

すでに掘り出されている金:総量と保管の実態

一方で、これまで歴史上で人類が掘り出してきた金の累計は、約20万〜25万トン程度と推定されています。これはピラミッドや古代王朝の宝物庫から、現代の中央銀行の金準備に至るまで、あらゆる形で地上に存在する金を合計したものです。

金は酸化・腐食に強く、ほとんど朽ちることなく再利用が可能なため、一度採掘された金は多くが人類史上のどこかで保管・流通し続けています。実は、この再利用性こそが金の大きな特徴であり、他の産業金属などに比べて浪費されにくいという性質があります。

ただし、既に掘り出された金のうち、どれほどの割合が実際に宝飾品や工業製品、そして投資用地金や中央銀行の金準備として存在するかについては、厳密に把握することが難しいのが実情です。世界中の個人や企業が金を保有しているケースや、歴史的な遺物としての金製品が各地に点在しているケースなど、数え上げればキリがないからです。

金融機関などの調査では、すでに地上に存在する金の半数近くが宝飾品の形で保有されている、という推計もあります。

中央銀行の金準備は、その国の金融安定策の一部として大きな役割を果たしています。米国連邦準備制度(FRB)やドイツ連邦銀行、イタリアやフランスなど、欧米諸国の中央銀行は、膨大な金塊を国庫や海外の専門保管施設に貯蔵しています。アジアの主要国である中国やインド、日本やロシアも、積極的に金準備を増やす傾向を示しており、「有事の通貨防衛」を意識しているとも言われます。

また、「民間の投資家による金の保有」も無視できません。ETF(上場投資信託)の形で金を保有する場合もあれば、個人が地金やコインを資産保全の一手段として購入しているケースも増えています。こうした投資用金は、金融市場が不安定なときに需要が急上昇し、金価格を押し上げる一因になることが少なくありません。

金はどのように流通するのか:国際市場と宝飾文化

金は、ロンドン金市場やニューヨーク商品取引所(COMEX)など、世界の主要取引所を通じて売買され、価格が形成されます。これらのマーケットでは、現物の引き渡しを伴う取引だけでなく、先物取引やオプション取引など、金融商品の一部として金が扱われるケースも増えています。

実際に金の現物が国境を越えて移動する場合、専門の輸送会社や保険を活用し、大規模なセキュリティ体制のもとで運搬が行われます。各国の税関や規制をクリアしながら運搬するため、そのコストや手間はかなりのものとなりますが、国際的な需要が高まる時期には活発な移動が行われます。

そしてもう一つ、宝飾品市場も金の流通の大きな柱です。特にインドや中国、中東諸国では、結婚や祝い事の際に金の装飾品を贈る文化が根強く、こうした習慣的・文化的要因が金需要を下支えしている面もあります。景気が上向けば消費者の購買欲が高まり、高価な金の装飾品への需要が伸びる一方、景気が悪化すると宝飾品への支出が抑えられ、金価格にも影響が及ぶことがあるのです。

金は単なる金融商品の一種というより、「実物資産」としての側面と「文化的・装飾的価値」の両面を持ち合わせています。これが他の投資対象と異なる大きな特色といえるでしょう。

テクノロジーの進歩と金:なぜ人工的に作れないのか

人類は長い歴史の中で、さまざまな金属を合金化したり、化学反応を活用して精錬技術を進歩させてきました。現代では3Dプリンターやナノテクノロジーなどが発達し、かつては不可能と思われた素材加工も実現しています。ところが、「元素そのものを人為的に作り出す」ことは今なお非常に困難です。

金は原子番号79を持つ元素であり、周期表の中でも特定のプロトン数と中性子数を持つ原子として定義されます。人工的に金を作ろうとする場合、核反応を引き起こして別の元素の原子核を変換するか、あるいは複数の軽い元素を核融合させて金を生み出すなど、極めて高度な物理操作が必要になります。

実験レベルでは、原子炉や粒子加速器などを用いて、ほんのわずかな量の金原子を得ることは理論上可能とされています。しかしそのコストは膨大で、得られる金の量はごく微量に留まり、産業用途はおろか資産価値としてもまったく釣り合わないのが現実です。

つまり、テクノロジーがどれほど進歩しても、現在の科学技術の水準では、「金を量産する」ことは現実的に不可能です。もし将来的に核変換技術などが飛躍的に進歩し、経済的に金を合成できるようになった場合は、金の希少性が根底から崩れ、世界の経済システムも大きな影響を受けることになるでしょう。しかし、今のところそのシナリオはSFの世界に近い夢物語と言えます。

金の希少性と物理的制約が、現代においても人々の信認を支える重要な要素となっているのです。

金市場の動向:価格はどう決まり、何が影響を与えるのか

金の価格は、需要と供給のバランスはもちろん、地政学リスクや為替相場、金融政策など多岐にわたる要因によって日々変動しています。特に、世界的な経済不安や紛争などのリスクが高まると、「安全資産」として金に資金が流入し、価格が上がりやすい傾向があります。

また、ドルの価値と金価格には逆相関が見られることが多いです。一般的にドル高局面では金価格が下がり、ドル安局面では金価格が上昇する傾向がありますが、これは国際決済通貨としてのドルが強くなるかどうかによって、金に対する需要が増減するためと考えられます。

金融政策の面では、アメリカ連邦準備制度(FRB)の利上げや利下げの動向が大きく影響します。金は利息を生まない資産であるため、金利が上昇すると相対的に魅力が薄れる一方、金利が低下すれば「実質金利」が低くなるため、金を保有するコストが下がり、金価格を押し上げる要因となります。

こうした複数の要因が絡み合うため、金相場は短期的には変動が激しい部分もありますが、長期的に見ればやはり希少性ゆえに堅調に推移しやすいと言われます。

工業用途と金:電子機器から医療まで広がる活躍

金は装飾品や金融資産としてだけでなく、工業分野でも重要な役割を果たしています。例えば、電子機器の基盤や半導体の接合部などには金メッキが施されることが多く、その高い導電性や耐腐食性が重宝されるのです。スマートフォンやコンピュータ、航空宇宙関連機器など、高精度が要求される分野では今後も安定した需要が続くと予想されています。

さらに、金は医療や化学の分野でも注目を集めています。生体組織への影響が少なく、抗酸化作用もあるため、歯科治療や医療機器の一部に用いられるケースがあるほか、ナノ粒子として薬剤送達などの先進技術にも応用が試みられています。

こうした産業用途も、金の価格や流通量に一定の需要を支える要因となっています。投資家の買いが減少しても産業需要が堅調であれば、金価格は急落しにくいという側面があり、これも金を資産保全として好む投資家が多い理由の一つです。

金のリサイクル産業:再生と再利用が広がる背景

すでに述べた通り、金は酸化しにくく、繰り返し精錬して再利用ができる性質を持ちます。そのため、宝飾品として古くなったものや、電子機器の廃棄物から金を回収するリサイクル産業が盛んに行われています。

特に電子部品の廃棄物(いわゆる「都市鉱山」)には、微量ながらも金が含まれており、大量に集めれば採算が成り立つケースがあります。リサイクル技術の進歩と環境意識の高まりによって、この都市鉱山からの金回収は近年ますます注目されています。

リサイクルによって再生された金は、再び宝飾品や地金として市場に流通し、新たな付加価値を生むのです。したがって、金は「掘り出されて終わり」ではなく、循環しながらその価値を保ち続けるという点においても独特の地位を築いていると言えます。

「金本位制」の歴史と現在:金が支配した貨幣システム

かつて多くの国では、通貨の価値を金と交換できる仕組み(金本位制)が採られていました。これは国家が発行する紙幣を金に裏付けすることで、通貨の信頼性を高める役割があったのです。実際に19世紀から20世紀前半までは、各国の通貨が金との固定レートを軸に発行量をコントロールしていた時代があります。

しかし、戦争などで財政負担が増大し、金との交換を維持することが困難になる国が相次ぎました。第二次世界大戦後はブレトン・ウッズ体制が敷かれ、アメリカのドルが金と交換できる唯一の通貨として機能する仕組みが作られましたが、1971年に米国が金とドルの交換停止を宣言(ニクソン・ショック)したことで、事実上の金本位制は終焉を迎えたと言われます。

それ以来、世界の主要通貨は不換紙幣となり、中央銀行が金融政策をコントロールする仕組みに移行しました。とはいえ、「最後の価値の拠り所」として金が中央銀行の準備資産に組み込まれ続けていることは、今も変わりありません。

金の希少性と「安全資産」という考え方

世界経済が不透明なとき、投資家はリスク回避のために金を選好します。これは金が対インフレ性や対信用リスク性を持つ「安全資産」として認識されているためです。国や企業が発行する債券は、発行体が倒産やデフォルトすれば無価値になるリスクがありますが、金そのものが「倒産」することはありません。

また、インフレが進行し、通貨の実質的な価値が下落するときにも、希少性のある金はその購買力を一定程度維持しやすいと考えられています。もちろん金価格自体もマーケットの需給で変動しますが、長期的には供給量が限られているため、理論的に無制限に増刷できる紙幣と比べると、価値が維持されやすいという見方が強いのです。

こうした構造的な信頼感があるため、世界の株式市場が暴落したり、地政学リスクが高まったりすると、金に資金が集まりやすくなるという現象が繰り返し観測されています。

新たな時代の「デジタル金」? 仮想通貨との比較

近年では、ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)が「デジタルゴールド」と呼ばれることもあります。発行総量が制限されている仕組みなどから、金と似た希少性を持つと唱える意見もあるのです。

しかし、金と暗号資産には大きな違いがあります。金は実際に物理的な形を持ち、数千年にわたり人類が価値を見出してきた歴史があります。一方、暗号資産は比較的新しい概念であり、その価値を規定するのは「ブロックチェーン技術への信頼」や「需要と供給」によるマーケット価格です。

もちろん、将来的にデジタル資産がさらに普及すれば、金の位置づけが変化する可能性は否定できません。しかしながら、多くの中央銀行が実際に保有している実物資産は金であり、金融システムの安定を支えるコア資産として金が活用されている事実は、今後も大きくは変わらないだろうと考える専門家が多いです。

金を取り巻く環境への懸念:採掘の影響とSDGs

金の採掘現場では、環境破壊や労働問題が深刻化しているケースがあります。金鉱山の開発には大量の水や化学物質(シアン化合物など)が必要で、これが適切に処理されない場合、土壌や水質汚染を引き起こす可能性があるのです。

また、金の鉱床は貧困地域に点在することも少なくなく、適切な法規制や監督が行き届かないまま児童労働や危険な作業環境が放置されているケースも報告されています。近年では、SDGs(持続可能な開発目標)の観点から、責任ある鉱業や公正な取引を推進する動きが強まっています。

消費者や投資家にとっても、単に金の価格や純度だけでなく、「どのように採掘され、どんな流通ルートを経てきたのか」というトレーサビリティが重視される時代になりつつあります。

金の価値が揺るがない理由と未来への展望

ここまで見てきたように、世界の金の埋蔵量は限られており、商業ベースで採算が合う量はそこまで多くありません。一方で、歴史上すでに掘り出された金は約20万〜25万トンともいわれ、多くが宝飾品や投資資産として地上を循環しながら保管・流通を繰り返しています。

金の価値を支えるポイントとしては、まずその希少性が挙げられます。テクノロジーが進歩しても、元素としての金を人工的に量産することは非常に難しく、高コストかつ非現実的な領域にとどまっています。さらに、古代から培われた歴史的・文化的信用も大きく、現代においても各国の中央銀行が金準備を積み上げるなど、世界経済の安定を裏打ちする役割を担っています。

しかし、金の採掘や流通には環境問題や社会的課題も存在し、SDGsや公正な取引の観点から改善すべき点が指摘され続けています。今後、技術のさらなる進歩によって、新たな採掘地域(あるいは宇宙資源)の開発が現実味を帯びる可能性もありますが、現時点では大規模な変化はすぐには訪れないと考えられます。

一方で、デジタル通貨やキャッシュレス決済など、金融システムそのものが大きく変化する流れも見逃せません。貨幣や資産の形態が多様化するなか、金はこれまでと同様に「実物資産」としての存在感を保ち続けるのでしょうか。それとも、新しいテクノロジーや経済環境の変化によって、次第にその地位が揺らぐことになるのでしょうか。

今のところ、世界経済において金の重要性が薄れる兆しはそれほど大きくありません。紛争や金融危機が起きれば、安全資産としての金が再び脚光を浴び、需要が高まる構造は根強く残っています。そうした意味で、金は今後も不変の価値を象徴する特別な金属であり続けると考えられるでしょう。

人類の歴史と切り離せない金——数千年にわたり蓄積された信頼と希少性は、テクノロジーがいくら進化しても、簡単には揺らぐことがないのかもしれません。むしろ、激動する世界情勢や加速する経済変動の中で、安定した価値を求める心理が今後ますます強まる可能性もあるのです。